Перейти к:

Поселки городского типа Западной Сибири в 1920–2020-е гг.: динамика количественных и структурных изменений

https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-3-7

Аннотация

В работе представлена характеристика процесса образования и развития сети поселков городского типа на территории Западной Сибири в период с момента появления данной категории населенных пунктов в типологической структуре поселений в середине 1920-х гг. до последней Всероссийской переписи населения, проходившей в 2020 г. Проанализированы причины возникновения селений названной категории, по данным всесоюзных и всероссийских переписей населения 1920–2020-х гг. прослежена динамика и темпы изменения количества поселков городского типа в разные исторические периоды, выделены основные этапы их развития. Впервые рассмотрены особенности образования и количественное соотношение сети поселков в различных административно-территориальных единицах региона. Определено влияние политических и социально-экономических факторов на структурную трансформацию сети в 1990–2000-е гг., выразившуюся в ее количественном сокращении, депопуляции населения, превращении около трети характеризуемых поселков в населенные пункты сельского типа. Сделан вывод о высоком уровне дезурбанизации в Алтайском крае, Тюменской и Томской областях, где сеть поселков городского типа за столетие своего существования сократилась более чем на 50 % за счет преобразования ее структурных единиц в села.

Ключевые слова

Для цитирования:

Татарникова А.И., Ерофеева А.А. Поселки городского типа Западной Сибири в 1920–2020-е гг.: динамика количественных и структурных изменений. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(3):66-77. https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-3-7

For citation:

Tatarnikova A.I., Erofeeva A.A. Urban-type settlements in Western Siberia in 1920–2020s: Dynamics of quantitative and structural changes. Severny region: nauka, obrazovanie, kultura. 2025;26(3):66-77. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-3-7

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении XX в. Западная Сибирь представляла собой одну из самых активно обживаемых и хозяйственно осваиваемых территорий страны. Железнодорожное строительство, возникновение новых предприятий, расширение торговли обеспечивали рост ее социально-экономического потенциала, повышали привлекательность для переселенцев.

До революции 1917 г. география расселения населения и размещения производства за Уралом отличалась неравномерностью и во многом определялась стремлением правительства сохранить в сибирской провинции сельскохозяйственный уклад экономики. Аграрная специализация региона предопределила преобладание в его поселенческой сети населенных пунктов сельскохозяйственного типа (сел, деревень, хуторов и т. п.). Это отражалось на рисунке региональной сети поселений, отличавшейся слабым дисперсным редкоочаговым размещением населенных пунктов в северных районах Западной Сибири и относительно высокой плотностью поселений в ее южной части.

После установления советской власти Западная Сибирь стала рассматриваться государственными органами как перспективная сырьевая база для решения задач индустриального развития страны Советов. Необходимость преодоления технико-экономической отсталости Союза Советских Социалистических Республик (СССР), перехода от аграрной к индустриальной экономике требовала создания новых отраслей промышленности, строительства предприятий, переоснащения сельского хозяйства, привлечения рабочей силы в новые места концентрации производства.

Для достижения целей индустриализации государство использовало мобилизационный способ решения крупных социально-экономических задач. Он включал создание новой модели управления хозяйством страны путем директивного планирования, сосредоточения природных, трудовых и других ресурсов на ускорении развития экономики.

Восстановление разрушенного в годы революции и Гражданской войны народного хозяйства и обеспечение развития производительных сил страны началось с проведения районирования. Оно было призвано вовлечь все составные территории СССР в промышленное развитие, превратить его в индустриальную державу, не зависящую от капиталистического мирового хозяйства. При районировании предполагалось учитывать такие факторы, как тяготение населения к промышленно-распределительным центрам, промышленный потенциал местности, наличие полезных ископаемых.

Втягивание богатых природными ресурсами окраинных территорий в индустриализацию повлияло на систему расселения на местах, привело к изменению рисунка поселенческой сети, способствовало появлению селений с новым статусом, именовавшихся поселками городского типа (далее – ПГТ).

Селения названной категории стали структурным компонентом типологии поселенческой сети государств постсоветского пространства, в то время как в типической структуре стран дальнего зарубежья они не присутствуют.

Поселки городского типа по таким своим показателям, как численность населения, доля занятых в сельскохозяйственном производстве, уровень благоустройства, доступность услуг, образ жизни и др. занимают промежуточное положение между городом и деревней. Изначально предполагалось, что такие поселки со временем в результате своего промышленного развития и роста превратятся в города, однако на практике судьба их сложилась по-разному.

За время своего существования большинство поселков городского типа претерпело существенную трансформацию: одни превратились в города, другие перешли в разряд сельских населенных пунктов, третьи сохранили свой статус, а некоторые вовсе исчезли с географической карты Западной Сибири.

Изучение эволюции сети поселков городского типа, динамики численности их населения, показателей инфраструктурного развития остается одним из актуальных вопросов развития системы расселения в целом и городского расселения как его составной части. Сохраняющиеся негативные тенденции в развитии поселков городского типа, связанные с социально-экономическими и инфраструктурными проблемами, возникшими в 1990-е гг., требуют дальнейшего изучения в целях их учета при выстраивании эффективной региональной расселенческой политики.

Настоящее исследование является продолжением и (в некоторой степени) дополнением работы, опубликованной в журнале «Манускрипт», – «Образование и развитие поселков городского типа в Западной Сибири в 1920–2010-е гг.» [1]. В ней освещались преимущество темпы образования ПГТ в регионе, определялось их количество в разные десятилетия, исследовалась траектория развития поселков, выражавшаяся в сохранении или изменении статуса.

Целью предлагаемого исследования является уточнение некоторых количественных показателей развития сети ПГТ в регионе; изучение в исторической динамике количества поселков в каждой из административно-территориальных единиц Западной Сибири.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для написания работы использовались опубликованные и неопубликованные данные всесоюзных (за 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.) и всероссийских (за 2002, 2010, 2020 гг.) переписей, содержащие сведения о поселениях разного типа. Источниками исследования послужили также материалы Государственного архива Российской Федерации [2] и Российского государственного архива экономики [3], раскрывающие особенности правового положения ПГТ, их функции и инфраструктурное развитие. Часть данных была получена в ходе анализа электронной энциклопедии «Русуниверсалис», в частности, благодаря ей выявлены все существующие и исчезнувшие к настоящему времени ПГТ в границах административно-территориальных единиц Западной Сибири [4].

В отечественной науке вопросы образования и развития поселков городского типа затрагивались в основном в работах специалистов по экономической географии, в то время как исторические аспекты рассматриваемой темы не получили достаточного освещения. Динамику развития сети ПГТ и причины ее трансформации исследовали Ю. А. Симагин, А. С. Чучкалов и А. И. Алексеев [5][6]. Функционирование поселков городского типа в период социально-экономического кризиса 1990-х гг. и его влияние на жизнеспособность данной группы поселений рассматривали Д. В. Димке и И. Ю. Корюхина, А. С. Бреславский [7][8]. В работах В. Б. Шахерова, Е. Е. Тиниковой была прослежена трансформация ПГТ в отдельных субрегионах Сибири, что позволяет провести сравнительные параллели и выявить закономерности и специфику данного процесса в разных административно-территориальных единицах рассматриваемого региона [9][10]. Особый интерес представляет статья Е. П. Желамской, в которой исследованы представления жителей о поселке городского типа с позиции исторической антропологии. Автор приходит к выводу о несовпадении официального взгляда на ПГТ с мнением жителей. Если власть рассматривала ПГТ как модерновый городской населенный пункт, то оценка жителей неоднократно трансформировалась: от принятия таких поселков как городских до представления о ПГТ как перевалочном пункте из деревни в город [11].

Исследование проводилось на основе использования историко-сравнительного, историко-типологического методов, а также метода обобщающих показателей, с помощью которого было определено и сопоставлено количество поселков городского типа в Западной Сибири по разным временным срезам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Революционные и военные потрясения 1917–1920-х гг. повлекли за собой смену вектора политического и социально-экономического развития страны, поставив задачу реанимации разрушенного хозяйства, обеспечения благоприятных условий для построения социалистического общества, достижения экономической безопасности.

Необходимость восстановления хозяйственного комплекса, вовлечения удаленных территорий в общесоюзное индустриальное развитие, создания экономически самодостаточных областей с четко выраженной производственной специализацией обусловили проведение реформы районирования, призванной обеспечить благоприятные пространственные условия для реализации ключевых экономических целей государства.

Западная Сибирь и другие периферийные территории, характеризующиеся большим ресурсным потенциалом и одновременно разреженной системой расселения, должны были превратиться из аграрно-индустриальных в индустриально-аграрные центры страны, в которых будет построено множество новых современных предприятий.

Индустриальное развитие рассматриваемого региона осложнялось низкой освоенностью его территорий (особенно северной части) и большими расстояниями между населенными пунктами. Это затрудняло проведение ускоренной индустриализации и требовало улучшения административного управления отдаленными районами, укрепления каркаса системы расселения.

В местах предполагаемого развертывания промышленного строительства остро ощущалась нехватка рабочей силы. Повысить миграционную привлекательность осваиваемых территорий можно было только за счет предоставления жилья, благоустройства селитебной зоны, развития социокультурной инфраструктуры, то есть создания комфортной среды проживания, максимально приближенной к городской.

Доставшимся новой советской власти наследием дореволюционного периода являлось существование ряда населенных пунктов, фактические экономические функции которых не соответствовали закрепленному за ними административному статусу, что тормозило развитие самих селений и местности, в которой они располагались. Решение вопроса о наделении промышленно развитых поселений более высоким несельскохозяйственным статусом должно было стимулировать процесс индустриализации.

Вышеперечисленные обстоятельства побудили центральные органы власти к выделению поселков городского типа как особого вида селений, образованных вокруг предприятий или производств, для которых, помимо благоустроенного жилья, был характерен достаточно развитый уровень социальной и коммунальной инфраструктуры.

Также одной из причин появления ПГТ стало стремление властей социалистического государства увеличить долю «прогрессивных» городских жителей по сравнению с «отсталыми» сельскими [12, с. 316]. В этом отношении выделение в типической структуре поселенческой сети поселков городского типа свидетельствовало об искусственной урбанизации, которая, по меткому выражению А. Г. Вишневского, была лишь «побочным продуктом индустриализации» [13, с. 210].

Юридическим основанием присвоения населенному пункту статуса «поселок городского типа» стало принятое Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Совета народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в сентябре 1924 г. «Общее положение о городских и сельских поселениях и поселках».

Согласно данному документу селение признавалось поселком городского типа, если численность его населения составляла не менее тысячи человек, а доля занятых в сельском хозяйстве не превышала 25 % [14, л. 2].

Дополнительными критериями для отнесения населенного пункта к поселкам городского типа выступали: перспективы роста населения, торговли, концентрации промышленности; близость к железной дороге или к другим удобным путям сообщения; наличие «пролетарского населения» и степень его заинтересованности в отнесении населенного пункта к категории городских поселений [14, л. 2об.].

В последующие десятилетия стало понятно, что к отнесению населенных пунктов к категории рабочих поселков необходимо подходить более серьезно, поскольку многие из этих селений не имели «надлежащего» хозяйства и благоустройства. Кроме того, преобразование сельского поселения в поселок городского типа влекло за собой увеличение штата аппарата исполкома поселкового Совета до 6–7 человек, что требовало выделения из фонда заработной платы дополнительных средств (в среднем на одного члена Совета – 202 руб. в месяц) [15, с. 7].

Жители поселений, получивших статус ПГТ, освобождались от поставок государству сельскохозяйственных продуктов (молока, мяса, шерсти и т. д.), уплаты сельскохозяйственного налога, налога на лошадей с единоличных хозяйств. К 1940 г. для отнесения населенного пункта к категории поселков городского типа требовалось, чтобы численность его населения достигала не менее двух тысяч человек, а доля занятых в сельском хозяйстве составляла не более 10 % [15, с. 7].

Предполагалось, что в будущем, по мере развития неаграрного сектора, численность населения поселков городского типа будет увеличиваться, а сами поселки превратятся в «настоящие» города.

Как показало время, подобный подход продемонстрировал свою несостоятельность: статус поселка городского типа не гарантировал его последующего преобразования в город. Судьба ПГТ зависела не столько от численности населения, сколько от наличия и уровня развития торгово-промышленной и социокультурной инфраструктуры и доли занятого в этих сферах населения.

В общероссийском масштабе процесс образования ПГТ характеризовался положительной динамикой вплоть до начала 1990-х гг. С 1926 по 1989 г. количество поселков городского типа в РСФСР выросло с 702 до 2 193 (в 3,1 раза) [16, с. 29]. В Западной Сибири данный показатель за этот же период увеличился соответственно с 11 до 200 (в 18,2 раза). Столь высокие темпы образования поселков в регионе свидетельствовали о его ускоренной урбанизации.

Особенно быстро росли городские поселения в Кузбассе, ставшем в 1930-е гг. крупнейшим центром угольно-металлургической промышленности страны. Здесь в 1920–1930-е гг. статус поселков городского типа получили 25 населенных пунктов, шесть из которых к концу 1930-х гг. превратились в самостоятельные города (Анжеро-Судженск, Белово, Гурьевск, Киселевск, Осинники, Топки). Всего в западносибирском регионе к концу 1930-х гг. насчитывалось 59 ПГТ, 42 % которых были сосредоточены в районе Кузнецкого угольного бассейна.

В поселенческой сети других областей региона количество ПГТ было гораздо меньше. К примеру, на территории современной Новосибирской области к 1940 г. насчитывалось восемь таких поселков, Алтайского края – семь, Томской области – пять, Омской – четыре, Тюменской – два. Большинство этих селений получили статус ПГТ благодаря выгодному транспортному расположению (вблизи железной дороги) и выполнению функции административных центров районов.

В период с 1941 по 1950 г. вследствие проведенной в годы войны передислокации основных производительных сил на восток в Западной Сибири возникло еще 44 ПГТ, из которых в Новосибирской области – 10, Кемеровской – 8, Курганской – 7, Алтайском крае – 7, Тюменской области – 6, Омской – 4, Томской – 2.

В последующие четыре десятилетия (1950–1980-е гг.) динамика изменения количества ПГТ как в регионе, так и в целом в РСФСР оставалась положительной (таблица).

Таблица

Динамика количества поселков городского типа в Западной Сибири в 1959–2020-е гг.

|

Административно- |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2020 г. |

|

Алтайский край |

26 |

27 |

28 |

30 |

14 |

8 |

8 |

|

Кемеровская область |

47 |

43 |

46 |

47 |

45 |

23 |

23 |

|

Курганская область |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

|

Новосибирская область |

16 |

17 |

19 |

20 |

19 |

19 |

19 |

|

Омская область |

6 |

15 |

17 |

24 |

23 |

20 |

20 |

|

Республика Алтай |

1 |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

|

Томская область |

8 |

11 |

10 |

12 |

2 |

1 |

1 |

|

Тюменская область |

11 |

14 |

17 |

17 |

8 |

4 |

4 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

3 |

15 |

20 |

29 |

25 |

25 |

25 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

1 |

3 |

2 |

10 |

9 |

5 |

5 |

|

Западая Сибирь |

125 |

152 |

166 |

196 |

151 |

111 |

111 |

|

Россия |

1 495 |

1 869 |

2 046 |

2 193 |

1 842 |

1 286 |

1 191 |

Примечание: составлено авторами по источникам [4][15].

Государство продолжало модернизировать систему расселения, делая акцент на сближение города и деревни, преодоление различий между ними.

В процессе преобразования сельских населенных пунктов в поселки городского типа органы власти пытались создать такую модель расселения, которая могла бы удовлетворить потребности развития промышленного производства и одновременно обеспечивала комфортные условия труда и быта населения.

С этой целью в ПГТ создавалась максимально приближенная к городской инфраструктура. Помимо ставших привычными для большинства сельских поселений советского периода школ, библиотек, клубов, больниц в инфраструктуру ПГТ входили предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, фотоателье, химчистки и прачечные, мастерские по ремонту обуви, часов и т. п.), спортивные (спортшколы, спортклубы) и культурные (дома детского творчества, парки культуры, музеи и т. п.) учреждения.

Стабильно большим количеством поселков городского типа в 1950–1980-е гг. отличалась сеть поселений Кемеровской области, на территории которой было сосредоточено много крупных промышленных предприятий (угледобывающих шахт), выступавших градообразующим ядром ПГТ.

Второе место по количеству поселков городского типа занимал Алтайский край. Благодаря развитию соле- и лесодобывающего производства в крае статус ПГТ получили поселения Малиновое Озеро, Тягун, Сорокино, Благовещенка, Бурсоль, Боровиха и др.

Новосибирская и Тюменская области находились соответственно на третьей и четвертой позиции по количеству ПГТ в регионе.

Наименьшим числом селений характеризуемого статуса отличались республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ (далее – ЯНАО) и Курганская область.

В Республике Алтай в период с 1957 по 1994 г. единственным поселком городского типа было нынешнее село Акташ.

В ЯНАО первым селением, получившим в 1952 г. статус ПГТ, было Лабытнанги (с 1975 г. – город). В 1970-е гг. в число поселков городского типа в округе вошли Надым, Тарко-Сале, Ноябрьск, Новый Уренгой, Пангоды. В 1972 г. Надым стал городом, остальные ПГТ, за исключением Пангоды, превратились в города в 1980–2000-е гг.

В Курганской области на момент проведения всесоюзной переписи населения 1959 г. статус ПГТ имели Макушино, Варгаши, Красный Октябрь, Лебяжье, Мишкино, Юргамыш. В 1963 г. Макушино был преобразован в город, в 1969 г. число поселков городского типа пополнило Каргополье.

В целом к поселкам городского типа была отнесена бо́льшая часть сел региона, выполнявших функции административных центров сельских районов. Они представляли собой «областную столицу в миниатюре», являлись центром сосредоточения местных органов власти, деятельность которых была направлена на решение социально-экономических и иных вопросов, имеющих значение для местного (локального) сообщества (Абатский, Баган, Здвинск, Колывань, Полтавка, Саргатское, Шербакуль и др.).

Статус поселков городского типа получили многие железнодорожные станции, выполнявшие роль транзитно-перевалочных пунктов (Богандинский, Дорогино, Итатка, Каргаполье, Кормиловка, Мишкино, Обь, Станционно-Ояшинский, Чик и др.). Преобладающая часть жителей станций была задействована в сфере обслуживания железной дороги, а сами поселки развивались под ее влиянием.

Открытие в 1960-е гг. нефтяных, а затем и газовых месторождений послужило толчком для развития урбанизационных процессов на севере Тюменской области. Освоение месторождений путем создания предприятий нефтегазодобычи требовало привлечения большого количества рабочей силы. Обеспечение нужд развития территориально-производственных комплексов трудовыми ресурсами привело к изменению расселенческой политики государства. В 1960–1980-е гг. при крупных месторождениях стали возникать поселения вахтовиков, многие из которых со временем превратились в города и поселки городского типа (Тазовский, Зеленоборск, Пойковский, Надым, Тарко-Сале, Новоаганск, Новый Уренгой и др.).

К началу 1970-х гг. резко возросло количество поселков городского типа на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа (далее – ХМАО). Если в 1959 г. здесь было только три ПГТ (Сургут, Березово, Октябрьское), то к 1970 г. – 15. Сургут в 1965 г. стал городом, а к существующим в статусе ПГТ Березову и Октябрьскому добавились Мегион, Югорск, Пионерский, Советский, Игрим, Кондинское, Пойковский, Зеленоборск, Нижневартовск, Междуреченский, Куминский, Луговой. За период между переписями населения 1959 и 1970 гг. успели дважды сменить статус с сельского поселка на поселок городского типа и (спустя короткое время) на статус города Нефтеюганск и Урай.

С 1971 по 1979 г. поселками городского типа стали Барсово, Мортка, Новоаганск, Таежный, Нях, Мамонтово. В 1972 г. ПГТ Нижневартовск был преобразован в город.

В следующее десятилетие (1980–1989 гг.) статус ПГТ получили 11 населенных пунктов Ханты-Мансийского округа: Пыть-Ях, Лянтор, Радужный, Высокий, Андра, Приобье, Агириш, Коммунистический, Малиновский, Белый Яр, Федоровский. Одновременно городами стали Мегион (в 1980 г.) и Нях (в 1985 г. переименован в город Нягань).

Сеть поселений нынешнего Ямало-Ненецкого округа в 1980–1989 гг. пополнилась такими поселками городского типа, как Харп, Коротчаево, Муравленко, Уренгой, Губкинский, Лимбяяха.

Приурочивание размещения ПГТ к месторождениям полезных ископаемых было вызвано необходимостью обеспечить добывающую промышленность кадрами. Как справедливо отметил И. Н. Стась, зачастую развитие городской среды в таких поселках непосредственно зависело от основных градообразующих предприятий, а не от городских властей. Данный факт определял особенности архитектурно-планировочного пространства ПГТ, разобщенность социокультурной и бытовой сферы, дублировавшейся «по хозяйствам» [17, с. 68]. Тем не менее, несмотря на низкие темпы капитального строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры, многие поселки городского типа, отличавшиеся узкой специализацией, обеспечили урбанизацию и развитие ранее слабоосвоенных северных территорий Западной Сибири.

В 1990-е гг. вследствие распада СССР и сопровождавшего его социально-экономического кризиса, разрушения хозяйственных связей произошло резкое падение промышленного производства, стали закрываться многие предприятия, выросла безработица. Это спровоцировало сокращение численности населения, снижение неаграрного экономического потенциала во многих ПГТ и, как следствие, привело к дезурбанизации, проявившейся в переходе таких поселков в категорию сельских населенных пунктов.

Всего в 1990–2000-х гг. в разряд сельских поселений перешли 49 ПГТ Западной Сибири. Из них в 1990-е гг. – 34, в 2000-е – 15.

Процесс образования новых ПГТ в регионе практически остановился. За последние 30 лет поселками городского типа стали лишь шесть поселений: в 1991 г. – Талинка (ХМАО), 1995 г. – Сибирский (Алтайский край), 1997 г. – Излучинск (ХМАО), 1998 г. – Заполярный (ЯНАО), 2005 г. – Южный (Алтайский край), 2012 г. – Тазовский (ЯНАО).

В состав более крупных городов вошли 20 поселков городского типа. Так, в 1997 г. поселок Самусь стал частью Северска (Томская область). В 2003 г. в состав Барнаула был включен поселок Затон, Новоалтайска – Белоярск, Бийска – Сорокино. Остальные 16 поселков были объединены с близлежащими городами в 2004 г. в результате общегосударственной муниципальной реформы, приведшей к формированию в России новой конфигурации сети городских и сельских поселений. Итогами реформы в западносибирском регионе стало присоединение в 2004 г. к Кемерово поселков Боровой, Кедровка, Пионер, Промышленновский, Ягуновский, к Новокузнецку – поселков Абагур и Листвяги. Составной частью Тюмени стал поселок Мелиораторов, Тобольска – Иртышский и Менделеево, Нового Уренгоя – Коротчаево и Лимбяяха, Надыма – Старый Надым. В черту Омска вошли рабочие поселки Береговой, Входной и Крутая Горка.

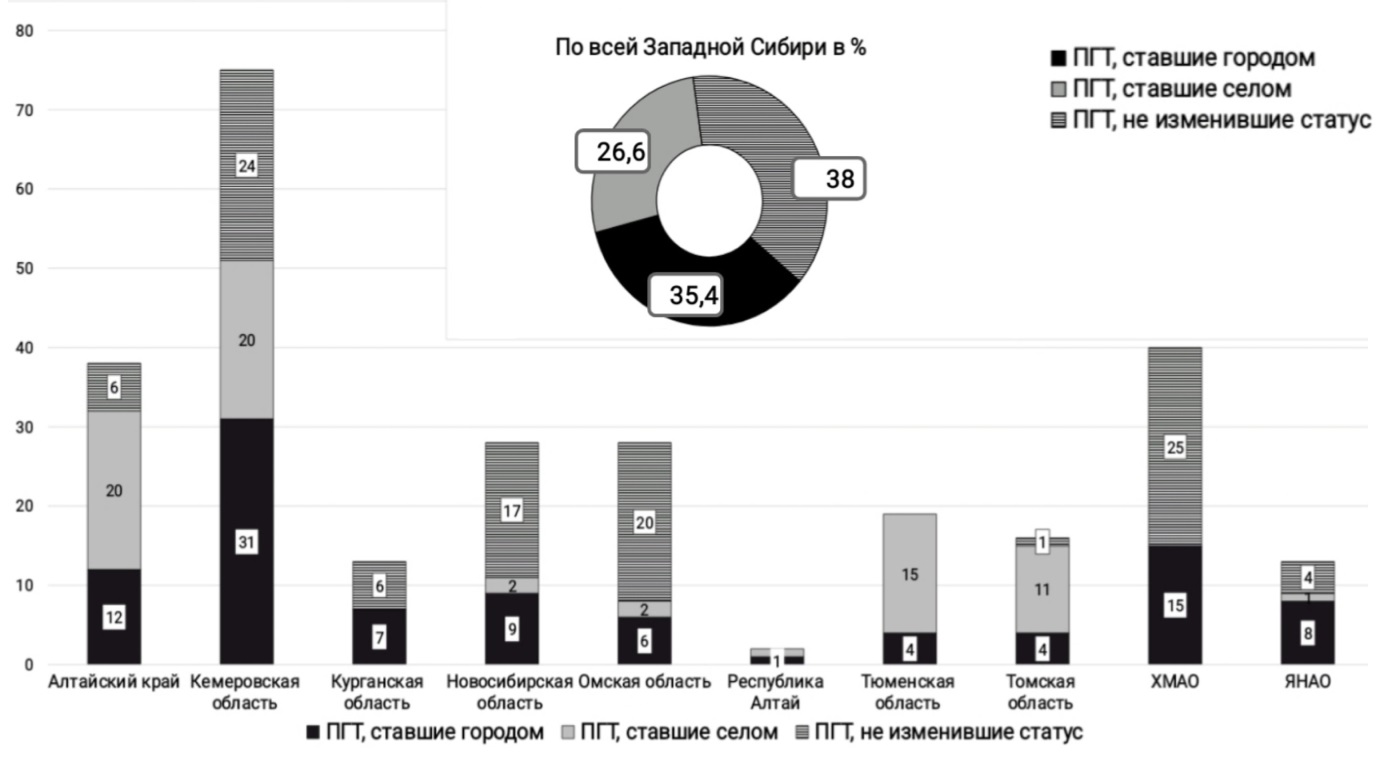

Как видно из рисунка, процесс урбанизации наиболее интенсивно проходил в ЯНАО, Курганской и Кемеровской областях. В ЯНАО получили статус города или были присоединены к другим городам 61,5 % всех ПГТ, в Курганской области – 54 %, Кемеровской – 41 %.

Только в Курганской области и ХМАО ПГТ либо сохранили свой статус, либо были преобразованы в города.

Одновременно все более заметно проявлялась тенденция перехода ПГТ в разряд сельских поселений (рисунок).

Рисунок. Изменение статуса (категории) поселков городского типа в Западной Сибири (1920–2020-е гг.)

Примечание: составлено авторами по источнику [4].

Дезурбанизация приняла наибольшие масштабы в Тюменской, Томской областях и Алтайском крае. Здесь сельскими населенными пунктами стали свыше 50 % ПГТ (в Тюменской области – 78,9 %, Томской – 73,3 %, Алтайском крае – 52,6 %). Так, в Алтайском крае и в Тюменской области в период с 1990 по 2002 г. количество ПГТ сократилось в 2,1 раза, в Томской – в 6 раз. В последней только в 1991–1993 гг. в села были преобразованы восемь поселков городского типа – Моряковский Затон, Итатка, Каргасок, Красный Яр, Могочино, Тимирязевское, Тогур, Батурино. В Алтайском крае сельскими поселениями стали поселки Троицкий, Алтайский, Боровиха, Боровлянка, Быстрый Исток, Соколово, Кулунда, Поспелиха, Акутиха, Тягун. В Тюменской области в села превратились бывшие поселки Абатский, Казанский, Нижняя Тавда, Вагай, Заводопетровский, Лесной, Омутинский, Лебедевка и др.

В Кемеровской области значительное уменьшение количества ПГТ произошло позже, чем в других административно-территориальных единицах региона. В период между переписями населения 2002 и 2010 гг. сеть поселков городского типа в области сократилась с 45 до 23. В 2004 г. статус села получили 11 из 45 поселков (Артышта, Берикульский, Карагайлинский, Красногорский, Макаракский, Малиновка, Никитинский, Старобачаты, Тайжина, Чугунаш, Центральный).

Основными причинами преобразования ПГТ в сельские поселения являлись потеря промышленного значения поселка, отсутствие перспектив для его дальнейшего развития, рост безработицы, резкое сокращение численности населения, плохое состояние социально-бытовой и инженерной инфраструктуры и др. Как отмечает А. С. Бреславский, символическое значение статуса ПГТ во многих случаях быстро обесценивалось под давлением финансовых факторов и усилившихся в большинстве из них в 1990-е гг. инфраструктурных, инженерных и социально-бытовых проблем [8, с. 93].

Зачастую в роли инициаторов изменения статуса ПГТ выступали сами жители. Снижение уровня материального благосостояния становилось основной причиной, вынуждавшей их ходатайствовать о переводе поселка в категорию сельских населенных пунктов. Такой перевод давал льготы в виде возможности получить землю для занятия фермерским хозяйством, надбавок к зарплате для работников бюджетной сферы, сниженных тарифов на газ и электричество, стоимость автострахования.

В целом процесс трансформации сети поселков городского типа в регионе проявлялся по-разному. В Тюменской, Томской областях и Алтайском крае в результате административно-территориальных преобразований середины 1990-х гг. количество ПГТ сократилось в 2–6 раз. Причинами резкого сокращения стало включение части рабочих поселков в состав городов, банкротство градообразующих предприятий, а также активная позиция местных органов власти и самих жителей, заинтересованных в переводе поселка из городских в разряд сельских.

В Кемеровской области сокращение количества ПГТ (в два раза) произошло несколько позже – в результате реализации в 2004–2008 гг. реформы местного самоуправления и формирования муниципальных образований на территории субъектов РФ. Многие поселки области в этот период вошли в состав городов (Кедровка, Промышленновский, Ягуновский и др.), являвшихся центрами городских округов. Часть ПГТ получило статус сельских поселений в связи с закрытием угледобывающих предприятий.

В Курганской, Новосибирской, Омской областях сеть поселков городского типа практически сохранила свою численность. Среди факторов, которые повлияли на сохранение сети, можно назвать вхождение некоторых поселков в крупные городские агломерации (например, Краснообск и Кольцово стали частью Новосибирской агломерации; Люблинский, Красный Яр, Кормиловка, Таврическое – Омской). Жители таких ПГТ имели возможность работать в крупных городах, пользоваться предоставляемыми в них услугами. Большинство курганских, а также ряд новосибирских и омских селений остались в статусе ПГТ благодаря своим административным и социально-экономическим функциям. Являясь районными центрами для близлежащих сел и деревень, они оказались более устойчивыми в условиях кризиса 1990-х гг., продолжая играть значимую роль в решении вопросов местного значения, нередко выступая одновременно центрами жизнеобеспечения товарами и услугами для населения.

В Ханты-Мансийском национальном округе количество ПГТ сократилось незначительно. Это связано с сохраняющимся промышленным потенциалом его территории, богатой нефтью и газом. Наличие градообразующих предприятий и развитой инфраструктуры делает развитие сети ПГТ округа стабильным.

Уменьшение количества рабочих поселков в Ямало-Ненецком округе, произошедшее в период 2002–2010 гг., связано с преобразованием отдельных селений в города (Тарко-Сале) или вхождением в состав более крупных городов (Коротчаево, Лимбяяха, Старый Надым).

Таким образом, в 1990–2000-е гг. в ряде областей Западной Сибири произошла серьезная трансформация сети поселков городского типа, ставшая следствием социально-экономического кризиса и деиндустриализации (закрытия градообразующих монофункциональных предприятий). Это спровоцировало миграционный отток жителей ПГТ в крупные города и в сельскую местность, привело к деградации многих поселков, выразившейся в депопуляции населения, разрушении объектов инфраструктуры, ослаблении их производственно-экономических, социальных и иных связей внутри локальных систем расселения. Сокращение людности, отсутствие перспектив трудоустройства, заинтересованность жителей в развитии личного подсобного хозяйства стали основными причинам сокращения численности ПГТ, их превращения в села или поселки сельского типа.

С другой стороны, в некоторых административно-территориальных единицах региона сеть ПГТ практически не претерпела изменений в своем масштабе (количестве), но людность многих поселков городского типа уменьшилась. «Выживаемость» ПГТ в условиях кризиса 1990-х гг. нельзя объяснить влиянием какого-либо одного фактора. Стабильная численность данной категории поселений определялась совокупностью таких факторов, как выгодное экономико-географическое положение, эффективность управленческих мер по сохранению селения в прежнем статусе, большое административное значение поселка в локальной системе расселения, переход от хозяйственной монофункциональности к многофункциональности и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Своим появлением ПГТ как новая категория населенных пунктов обязаны советской экономике директивно-мобилизационного типа, ставившей приоритетом индустриализацию страны и ускоренное развитие городов. Выступая частью реализуемой государством модели освоения пространства, ПГТ были призваны вовлечь различные районы в процесс хозяйственно-экономического развития и урбанизации, играли важную роль в планировании территорий, где развивались новые производства.

В Западной Сибири сеть поселков городского типа с момента своего образования и по настоящее время прошла следующие этапы: 1) возникновение в качестве переходной формы между «истинными» городами и сельскими поселениями (середина – конец 1920-х гг.); 2) развитие преимущественно в районах старого промышленного освоения региона – особенно в Кузбассе и на Алтае (1930 – начало 1960-х гг.); 3) концентрация на севере Западной Сибири в период промышленного освоения нефтегазодобывающих районов (1960 – начало 1990-х гг.); 4) сокращение и структурная перестройка сети, преобразование части ПГТ в сельские населенные пункты (1990–2000-е гг.).

Появление первых ПГТ в Западной Сибири было тесно связано с развитием горнодобывающей промышленности и строительством железных дорог.

Наиболее интенсивными темпами преобразование населенных пунктов в поселки городского типа происходило в 1930–1960-е гг. – в среднем порядка 50 поселков за десятилетие. Однако, как показало время, перевод крупных сельскохозяйственных поселений в городские был не всегда оправдан. Многие селения Западной Сибири получали статус ПГТ из административных соображений, так как для хозяйственного развития больших пространств с учетом низкой плотности населения было необходимо создать районоорганизующие центры. Такие поселения изначально не дотягивали до статуса городских и это предопределило их дальнейшую судьбу. В 1990–2000-е гг. большинство из них были преобразованы в села.

В 1960–1980-е гг. урбанизация оказалась приурочена к основным центрам обеспечения нефтедобычи, что привело к возникновению на севере региона (в ХМАО и ЯНАО) 43 поселков городского типа, 18 из которых стали самостоятельными городами, а еще три вошли в состав других городов.

Распад СССР и сопровождавший его системный кризис затронули сеть поселений в целом и сеть поселков городского типа как ее составную часть. В результате закрытия градообразующих предприятий и роста безработицы многие ПГТ оказались неперспективными для жизни, лишились ресурсов для инфраструктурного развития. Это привело к ухудшению качества жизни населения и, как следствие, сокращению людности поселков из-за оттока их жителей в города и в сельскую местность. Перечисленные процессы в 1990-е гг. негативно отразились на развитии сети ПГТ Томской, Тюменской областей, Алтайского края, в 2000–е гг. – Кемеровской области. Вместе с тем в некоторых административно-территориальных единицах региона (Курганской, Омской, Новосибирской областях) сеть ПГТ не претерпела существенных изменений в своей численности, что было следствием влияния совокупности социально-экономических и административных факторов.

Количественные и структурные изменения сети поселков городского типа выразились в следующих цифрах: если к концу 1920-х гг. в регионе насчитывалось 11 ПГТ, то к 2020 г. – 111. Всего в исследуемый период (1920–2020-е гг.) в Западной Сибири статус ПГТ получил 271 населенный пункт. Из них 96 превратились в города (35,4 %), 72 стали селами (26,6 %), 102 остались в статусе ПГТ (38 %). В последние три десятилетия (1990–2020-е гг.) в регионе статус ПГТ получили лишь восемь населенных пунктов, что свидетельствует о продолжающейся деградации сети поселений характеризуемого типа.

Список литературы

1. Татарникова А. И. Образование и развитие поселков городского типа в Западной Сибири в 1920–2010 гг. // Манускрипт. 2025. Т. 18, № 1. С. 81–86. https://doi.org/10.30853/mns20250014.

2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А314. Оп. 1. Д. 6887.

3. Российской государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 336. Д. 313, 3784.

4. Бывшие поселки городского типа. URL: https://руни.рф/Бывшие_посёлки_городского_типа_России (дата обращения: 12.07.2025).

5. Симагин Ю. А. Изменение роли поселков городского типа в системе расселения России на протяжении XX века // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Естественные науки. 2009. № 1. С. 20–27.

6. Чучкалов А. С., Алексеев А. И. «Новые» сельские населенные пункты – бывшие поселки городского типа // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2019. № 6. С. 18–34. https://doi.org/10.31857/S2587-55662019618-34.

7. Димке Д. В., Корюхина И. Ю. Поселок городского типа: временные ритмы деурбанизированного сообщества // Социология власти. 2013. № 3. С. 73–93.

8. Бреславский А. С. Поселки городского типа в процессах постсоветской трансформации городского расселения в Забайкалье и на Дальнем Востоке // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2024. № 4. С. 90–98. https://doi.org/10.24866/1997-2857/2024-4/90-98.

9. Шахеров В. П. Формирование городских поселений Байкальской Сибири в контексте особенностей сибирской урбанизации // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2011. № 1. С. 35–49.

10. Тиникова Е. Е. Трансформация городского расселения в национальных республиках Южной Сибири в середине XX – начале XXI века // Новое исследование Тувы. 2018. № 4. С. 235–257. https://doi.org/10.25178/nit.2018.4.13.

11. Желамская Е. П. База, деревня, природа: трансформация представления местных жителей о поселке городского типа во второй половине XX – начале XXI в. // Вестник антропологии. 2024. № 2. С. 45–66. https://doi.org/10.33876/2311-0546/2024-2/45-66.

12. Симагин Ю. А. Динамика системы малых городских населенных пунктов России в начале XXI века // Социально-экономические и демографические аспекты реализации национальных проектов в регионе : сб. ст. X Уральского демографического форума. Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2019. Т. 1. С. 316–323.

13. Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М. : ОГИ, 1998. 432 с.

14. ГАРФ. Ф. А259. Оп. 8б. Д. 1041.

15. Положение о городских и сельских населенных пунктах РСФСР. М., 1940. 8 с.

16. Петровская О. В. Поселки городского типа в системах расселения регионов России // Вестник Тверского государственного университета. Серия: География и геоэкология. 2021. № 3. С. 28–41. https://doi.org/10.26456/2226-7719-2021-3-28-41.

17. Стась И. Н. Урбанизация как хозяйство: ведомственные города нефтедобывающих районов Западной Сибири (1960–1980 гг.) // Лабиринт. 2014. № 1. С. 64–71.

Об авторах

А. И. ТатарниковаРоссия

кандидат исторических наук

А. А. Ерофеева

Россия

научный сотрудник

Рецензия

Для цитирования:

Татарникова А.И., Ерофеева А.А. Поселки городского типа Западной Сибири в 1920–2020-е гг.: динамика количественных и структурных изменений. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(3):66-77. https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-3-7

For citation:

Tatarnikova A.I., Erofeeva A.A. Urban-type settlements in Western Siberia in 1920–2020s: Dynamics of quantitative and structural changes. Severny region: nauka, obrazovanie, kultura. 2025;26(3):66-77. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-3-7