Перейти к:

Трансформация ценностей студентов в контексте высшего образования

https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-2-4

Аннотация

В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций студентов Сургутского государственного университета в период 2022–2024 гг. Целью работы стало выявление изменений в иерархии ценностей студентов на разных этапах обучения. Использован количественный и качественный анализ анкетных данных, визуализированных в форме диаграмм. Установлены тенденции смещения приоритетов от материальных к экзистенциальным ценностям, зафиксированы возрастные и гендерные различия. На основе полученных результатов обоснована необходимость формирования программ, способствующих осознанному ценностному самоопределению студентов университета.

Ключевые слова

Для цитирования:

Касьяненко-Божок Р.В., Сальков А.В. Трансформация ценностей студентов в контексте высшего образования. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(2):52-59. https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-2-4

For citation:

Kasyanenko-Bozhok R.V., Salkov A.V. Students’ values transformation within higher education. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(2):52-59. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-2-4

ВВЕДЕНИЕ

Ценности занимают ключевое место в структуре самосознания личности, отражая ее отношение как к внешнему миру, так и к собственной сущности. Именно они определяют вектор и содержание духовной деятельности человека, наполняют существование смыслом и служат основным механизмом приобщения к культурным нормам и образцам. Через них происходит преобразование культурных ориентиров во внутренние стимулы и мотивы поведения. В своей работе Д. А. Леонтьев отмечает, что ценности – это то, что имеет субъективную значимость для конкретного индивида. Именно посредством системы ценностей человек формирует свое восприятие реальности как на уровне мышления, так и в реальных действиях [1].

В соответствии с определением, представленным в «Психологическом словаре», ценность следует рассматривать как философско-социологическую категорию, которая охватывает явления, предметы, их свойства, а также абстрактные идеи, которые воплощают общественные идеалы и служат ориентирами должного поведения [2].

В рамках феноменологической аксиологии М. Шелер интерпретирует ценности как объективные качественные образования, задающие человеку нормы оценки и долженствования [3].

В. Франкл рассматривает ценности как носители смысла, посредством которых или напрямую формируются стратегии жизни, определяются поступки и принимаются решения. В таком понимании ценности становятся инструментами укоренения личности в социуме и выполняют функцию смыслового ориентирования. Они задают структуру системе общественных оценок, а также определяют направления целеполагания и механизмы телеологической обусловленности [4].

В конце 1960-х – начале 1970-х годов американский исследователь Милтон Рокич разработал методику изучения ценностных ориентаций, основанную на прямом ранжировании. Эмпирическая и теоретическая обоснованность подхода способствовала его широкому распространению в академических кругах как в США, так и за их пределами, включая Россию. В определении М. Рокича ценность – это «устойчивое убеждение в том, что определенный образ действий или конечная цель существования является более предпочтительным с личной или общественной точки зрения, чем противоположные им» [5].

По мнению А. В. Кирьяковой, ориентация личности в пространстве ценностей осуществляется в рамках конкретных временных и пространственных условий. Так, этап выбора жизненного пути, формирование планов, самоопределение в сфере профессиональной и личной деятельности, как правило, обретают более определенные черты к окончанию основной школы. В связи с этим всю сферу высшего образования можно рассматривать как пространство для ценностного самоопределения личности. Именно здесь студент живет, взаимодействует с социумом и принимает важнейшие решения в период становления, профессионального выбора и осмысления жизненных ориентиров.

Самоопределение при этом выступает одновременно и как деятельностная, и как ценностно-смысловая структура личности. Более того, этот процесс носит как непрерывный характер, охватывающий всю жизнь, так и ситуативный – проявляющийся в конкретных выборах, совершаемых человеком в значимые моменты его жизни [6].

Следуя логике В. Д. Повзун, можно утверждать, что ценностное самоопределение представляет собой процесс осмысления личностью собственных целей, смыслов и ресурсов в образовательной среде. В этом контексте ценностные ориентации являются ключевым компонентом самоопределения личности [7].

Разделяя взгляды А. В. Кирьяковой, мы также считаем, что именно образовательная среда является пространством, где личность формирует ценности, осмысляет цели и находит значимые для себя смыслы. В рамках этого процесса происходит качественное переосмысление отношения человека к собственной жизни, формируется целостное мировоззрение и осознание своего места в социокультурной действительности [8].

Особую значимость приобретает изучение ценностных ориентаций в условиях социальной нестабильности, поскольку они могут служить индикаторами общественных противоречий и выражать интересы и предпочтения как отдельных личностей, так и социальных групп [8].

На современном этапе развития общества ценностные ориентации рассматриваются как одни из ключевых характеристик зрелой личности. Они представляют собой смысловые установки, благодаря которым человек способен строить свою жизнь, опираясь на высокие духовно-нравственные принципы [9].

Таким образом, система ценностных ориентаций личности динамична, изменяется в течение жизни, определяя ее стиль, образ и стратегию. При этом ее фундамент закладывается преимущественно в молодом возрасте.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выявления ценностных приоритетов студенческой молодежи как наиболее чувствительного индикатора общественных изменений. Как показывают современные исследования, к числу устойчивых базовых ценностей студентов на протяжении последних лет относятся: семья, любовь, здоровье, развитие, самореализация и финансовое благополучие.

Цель исследования – выявление ценностных ориентаций студентов в 2022/23 и 2023/24 учебных годах и анализ их динамики по сравнению с предыдущими периодами.

Научная новизна заключается в формулировке теоретических оснований для создания программы мониторинга ценностного самоопределения студентов, а также в обосновании комплекса методов, позволяющих исследовать ценностно-смысловую сферу личности студента в условиях университетского образовательного пространства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование ценностных ориентаций студентов проводилось на базе Сургутского государственного университета и охватывало период с 2017 по 2024 г., что позволяет отнести его к лонгитюдным. Эмпирические данные, представленные в статье, были собраны в рамках очередного этапа мониторинга в осенние семестры 2022 и 2024 гг.

В исследовании приняли участие 117 студентов в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся на бакалавриате (1–4-й курсы) по направлениям «Безопасность жизнедеятельности», «Пожарная безопасность», «Экология и биология», «История», «Химия», а также на программах магистратуры по направлению «Педагогическое образование». Гендерный состав выборки включал 63 девушки и 54 юноши.

Для изучения системы ценностных ориентаций был использован стандартизированный опросник, разработанный на основе методики, применяемой ранее в исследованиях Казанского федерального университета [10]. Анкета была направлена на выявление значимых жизненных ценностей студентов, их профессиональных и гражданских установок, а также досуговых предпочтений. Студенты самостоятельно ранжировали предложенные ценности и указывали степень их значимости в личной системе приоритетов.

Структура выборки по таким ключевым параметрам, как возраст, курс обучения и пол, адекватно отражала характеристики целевых исследовательских групп студентов. Актуальность подобной выборки определялась тем, что она позволяла получить репрезентативный срез ценностных ориентаций и установок студенческой аудитории, объединенной рядом значимых признаков: стремлением к успеху, профессиональному росту, ценностью семьи и любви, а также проявлением настойчивости и целеустремленности.

Выявленные между этими характеристиками взаимосвязи дали основание для вывода о том, как изменяется отношение студентов к указанным жизненным категориям в процессе обучения в вузе. Эти изменения обусловлены как этапами взросления, так и накопленным в образовательной среде университета жизненным и социальным опытом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование позволило выявить устойчивые и динамичные тенденции в системе ценностных ориентиров студентов Сургутского государственного университета. В выборке участвовали студенты с 1-го по 4-й курс бакалавриата и магистратуры (5–6-й курс), что дало возможность оценить трансформацию ценностных установок в образовательном процессе.

- Семья и любовь как важнейшая жизненная ценность

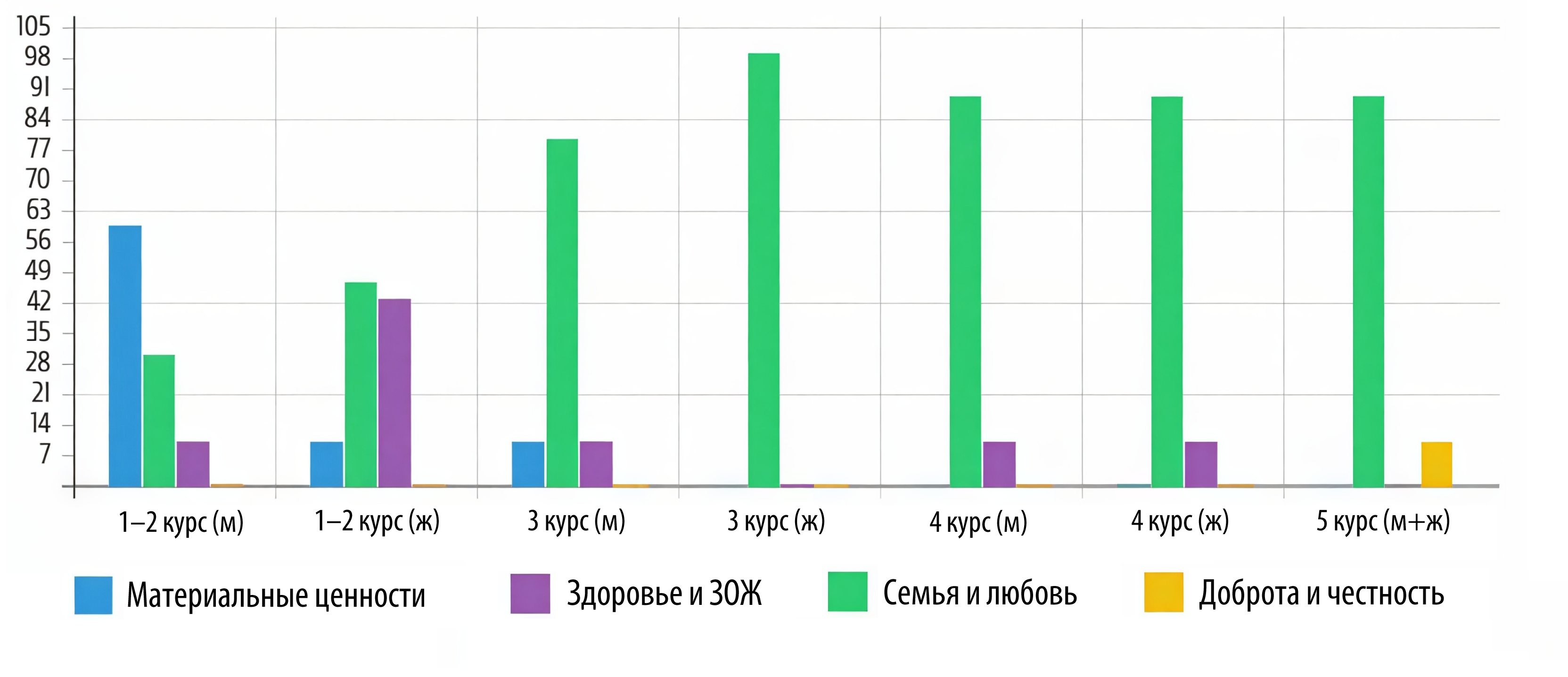

Как и в предыдущие годы, ведущей ценностью студенческой молодежи в 2022–2024 гг. остаются семья и любовь. Удельный вес этой ценности возрастает по мере взросления студентов: от 30 % на 1-м курсе до 100 % на 5-м курсе. Примечательно, что на раннем этапе (в особенности у юношей 18 лет) на первый план выходят деньги и материальные ценности (рис. 1). Однако по мере взросления значимость материального аспекта снижается. Эта динамика наблюдалась и в исследовании 2021 г.

Эти изменения свидетельствуют о возрастной динамике и процессе внутреннего взросления студентов. Становление личности сопровождается смещением фокуса от внешней мотивации к внутренней, что является положительным индикатором социализации в образовательной среде.

Рис. 1. Что для вас является важнейшей ценностью?

Примечание: составлено авторами.

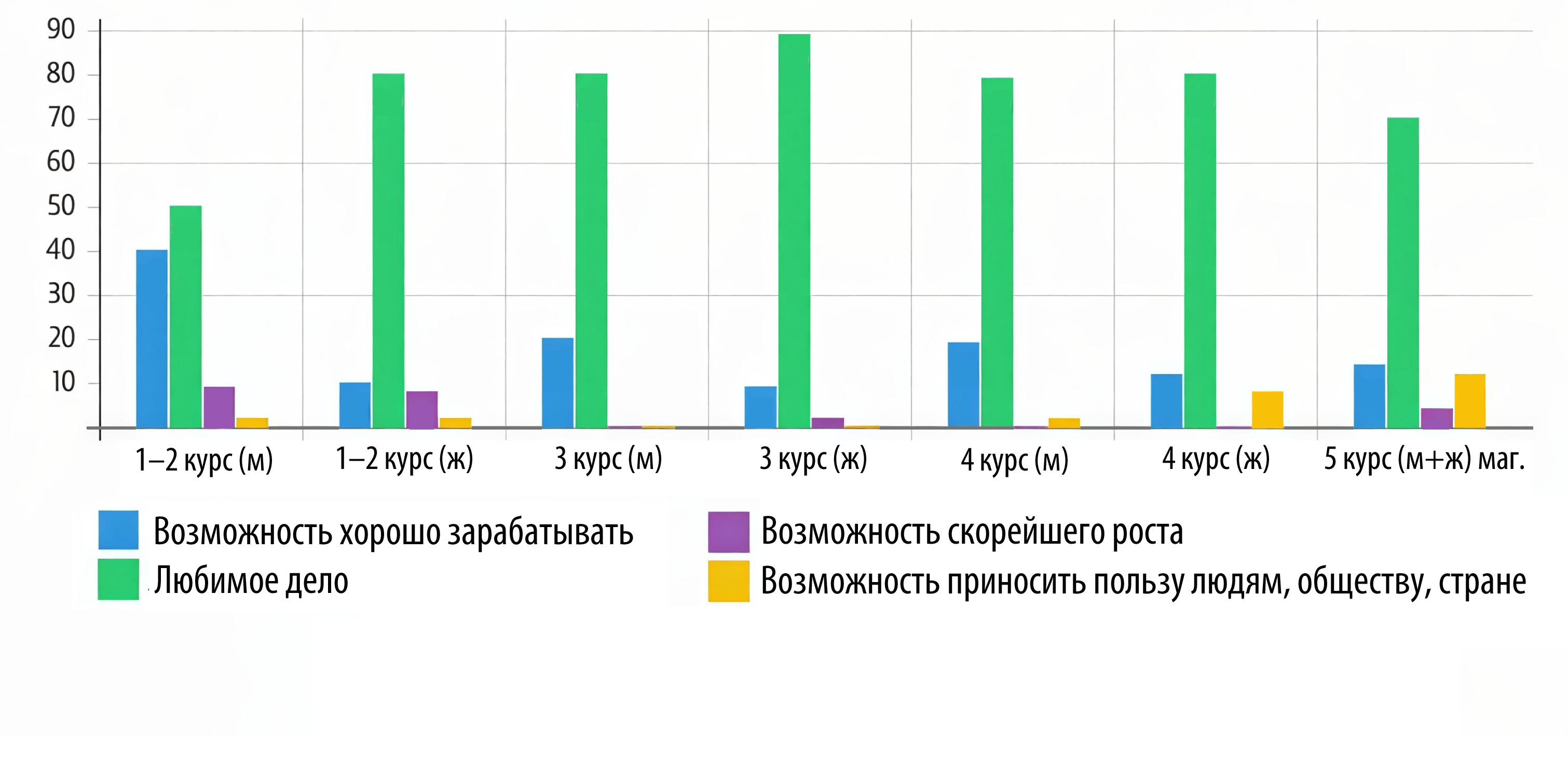

- Представление о хорошей работе в их понимании – это любимое дело, при этом этот показатель увеличивается к 4-му курсу до 89 %. И это значительно разнится с представлением студентов в прошлые годы, где возможность зарабатывать было ведущим, особенно на первых курсах. Показатель «возможность хорошо зарабатывать» составляет 40 % на 1-м курсе (у юношей) и с возрастом уменьшается (рис. 2). При этом показатель «возможность приносить пользу людям, обществу, стране» появляется только к 4-му курсу (у девушек) и, как и в предыдущие годы, является незначимым, однако он присутствует в отличие от предыдущего, 2021 года, и связано это с популярностью волонтерского движения в 2022–2024 гг. среди студентов в университете.

Скорее всего, это связано с переходом от утилитарного подхода к понятию «труд» среди студентов, к идее самореализации через любимое дело. Это свидетельствует о более зрелом и осознанном профессиональном самоопределении. Это также коррелирует с современными трендами в молодежной культуре – ростом интереса к фрилансу, предпринимательству и гибким формам занятости.

Рис. 2. Что для вас значит «хорошая работа»?

Примечание: составлено авторами.

- Критерии карьерного успеха

Необходимо обладать опытом и профессионализмом (показатель увеличивается с 67 до 94 %) – так студенты определяют критерии успешности в карьере. При этом трудолюбие, как и в предыдущие года, появляется только к последнему курсу (30 %), что свидетельствует о повышение роли личностных достижений (показатель «иметь связи» обесценивается после 2022 г.). Однако в 2022 г. трудолюбие уже отмечается студентами начиная с 20 лет. Остальные показатели в целом схожи с предыдущими годами. Формируется профессиональная идентичность, основанная на реальных навыках и усилиях, а не на внешних обстоятельствах. Это говорит о росте субъектности студента.

- Самооценка студентов

Ответ на вопрос «что вам больше всего нравится в себе».

У студентов мужского пола на начальных курсах (1–2-й курсы) наибольшую выраженность имеют коммуникативные качества. Однако к моменту завершения обучения на ступени бакалавриата приоритет смещается в сторону таких личностных черт, как настойчивость и упорство, уровень которых достигает 75 %. У девушек, напротив, на ранних этапах обучения лидируют такие качества, как честность и отзывчивость, однако к выпуску они уступают место коммуникативным способностям, которые фиксируются у 80 % респондентов. Что касается такого параметра, как предприимчивость, то он проявляется у большинства студентов лишь на уровне магистратуры (1–2-й курсы) и составляет порядка 45 %. Этот факт может свидетельствовать не только о достаточно пассивной жизненной позиции части обучающихся, но и о стабильной финансовой ситуации, в которой они находятся. Данный аспект представляет интерес для последующего более глубокого анализа.

Заметно, что самооценка студентов развивается в сторону характеристик, связанных с волей, настойчивостью и социальной активностью. Позднее проявление предприимчивости может говорить о недостатке проектной и предпринимательской активности в учебном процессе.

- Досуговая активность

Пятый вопрос анкеты, как и в предыдущие годы исследования, вызывает наибольшее беспокойство у авторов, поскольку касается организации свободного времени студентов. Большинство опрошенных респондентов указывают на досуг, связанный с интернетом и просмотром фильмов. Особенно ярко это выражено среди девушек третьего курса – до 100 %. Однако к пятому курсу показатель снижается до 25 %, что, вероятно, связано с ростом учебной нагрузки и началом трудовой занятости.

При этом, как показывают уточняющие опросы, активность в интернете превалирует над просмотром кино. Возникает необходимость дальнейшего изучения характера цифрового досуга студентов, учитывая, что по данным Global Digital (2024) россияне проводят в сети более 8 часов в день.

Ответы вроде «ничего не делаю, сплю, отдыхаю» стабильно занимают высокие позиции (38–50 %), а «общаюсь с друзьями» чаще встречается на втором курсе (до 20 %). Вариант «занимаюсь наукой или бизнесом» появляется преимущественно лишь к пятому курсу (18 %) и чаще всего связан с подготовкой к ВКР, а не с устойчивой исследовательской мотивацией. Можно предположить, что низкая вовлеченность в научную деятельность обусловлена зависимостью от социальных сетей и снижением мотивации на фоне цифровой перегрузки. Эта гипотеза требует дальнейшего изучения.

Однако в отличие от прошлых лет, на 1–2-м курсе у юношей в 2022 г. лидирующее место начинает занимать активный отдых и спорт (70 %), что не может не радовать (рис. 3).

Несмотря на общую пассивность, связанную с досуговой деятельностью, можно наблюдать рост интереса к спорту и волонтерству.

Рис. 3. Что вы любите больше всего делать в свободное от учебы время?

Примечание: составлено авторами.

- Образ великого человека и идентификационные ориентации студентов

Результаты анкетирования по вопросу, направленному на выявление представлений студентов о «великом человеке» и личностных ориентирах, показали выраженную возрастную динамику. На младших курсах (в особенности у студентов 1-го курса) наблюдается доминирование ориентации на популярных медийных личностей, включая звезд шоу-бизнеса и блогеров, что может свидетельствовать о влиянии современных информационных и цифровых сред на формирование эталонных моделей поведения у молодежи. Вместе с тем с возрастом наблюдается смещение идентификационного фокуса: к старшим курсам (магистратура, 5–6-й курс) большинство студентов начинает ориентироваться на собственных родителей как образец для подражания, а часть респондентов декларирует стремление быть «похожими на себя в будущем», что может интерпретироваться как проявление зрелых форм самопринятия и самоидентификации.

Этот переход от внешне навязанных (медийных) к внутренне осмысленным ориентирам свидетельствует о прогрессирующем процессе ценностного самоопределения, развитии личной идентичности и росте способности к рефлексивному самоотношению. Увеличение значимости семейных ориентиров отражает стабилизацию базовых жизненных ценностей, а также важность модели преемственности в ценностно-смысловой сфере студентов университета.

- Альтруизм в молодежной среде

Оценка уровня альтруистической направленности студентов производилась с использованием ситуационных вопросов, имитирующих потенциальные социальные конфликты или вызовы. Большинство студентов продемонстрировали готовность к просоциальному поведению: наибольшая доля респондентов выбрала стратегии обращения в соответствующие службы помощи в случае проявления насилия или обнаружения человека в критическом состоянии. Это может рассматриваться как признак сформированного базового уровня социальной ответственности.

Тем не менее, зафиксированы и тревожные тенденции: на втором курсе 52 % респондентов выбрали позицию «пройду мимо», демонстрируя установку на социальную апатию. Также зафиксирована неопределенность и отсутствие четкой позиции у 20 % студентов последних курсов, что может свидетельствовать о фрустрации или снижении социальной активности.

Подобные результаты могут указывать на сложные процессы развития нравственной рефлексии и социальной ответственности у студентов в условиях социокультурной турбулентности. Разнонаправленные тенденции в проявлении альтруистических стратегий поведения требуют дальнейшего анализа факторов, способствующих либо поддержке, либо угасанию просоциальных установок у молодежи.

Дополнительным источником информации стали студенческие портфолио, которые помимо тематического блока, относящегося к вопросам изучаемой дисциплины, также включали в себя личностный блок, целью которого являлось раскрытие «Я-образа студента», «здесь и сейчас». Это позволило оценить ценную для студента сферу жизни.

Как показал проведенный анализ этого раздела портфолио, чаще всего студенты отражают в нем свои семейные ценности, традиции, фотографии родителей, братьев и сестер, своих домашних питомцев, любимые занятия с семьей, домашние мероприятия, совместные походы и путешествия. Более 80 % портфолио насыщены именно такой информацией, причем чем моложе изучаемая группа, тем этот процент выше, параллельно они добавляют свои «Love story». Любовь является второй ценностью, которую выбирают студенты, особенно старшекурсники.

Следующий ценностью для студентов является собственное самовыражение, для них важны их увлечения, интересы, секции, которые они посещают, участие в творческой жизни университета. Это помогает им лучше понять себя, также заявить о себе и своей индивидуальности. И этот блок является вторым по популярности в тех портфолио, которые разрабатывают студенты.

Третий блок встречается несколько реже и касается часто как реализованных студентов в какой-либо области, так и стремящихся к реализации, его можно назвать ценностью развития и реализации. Здесь студенты стараются отразить свои достижения и результаты собственной жизни в виде непрерывного процесса развития и достижения образа лучшего себя. Причем сфера реализации, которая ценна для студентов, может быть различна от замужества и рождения детей до открытия салона и реализации себя в предпринимательской сфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет выявить и зафиксировать ключевые тенденции трансформации ценностных ориентаций студентов в условиях университетского образования. Полученные данные подтверждают, что ценностная структура студенческой молодежи динамична и зависит от возраста, уровня образования, социального опыта и культурных трендов.

Среди наиболее устойчивых ценностей на всех этапах обучения выделяются семья, любовь, профессионализм и личностная самореализация. Эти ориентации укрепляются к старшим курсам и магистратуре, что свидетельствует о возрастании уровня личностной зрелости. Однако сохраняется низкий уровень интереса к научной активности, особенно на ранних этапах обучения.

Выявленные тенденции демонстрируют необходимость формирования в образовательной среде условий, способствующих не только академическому развитию, но и ценностному самоопределению, стимулирующему активную жизненную позицию студентов, их вовлеченность в социально значимую деятельность, научные исследования и творческое самовыражение.

Особый интерес представляет популяризация волонтерства и активного досуга как формы реализации альтруистических установок и социальной ответственности. Это направление может стать точкой роста в воспитательной работе вуза и важным компонентом стратегии развития личности студента.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют устойчивую трансформацию ценностных ориентаций студентов в процессе обучения в университете: от потребительских и материалистических установок к ценностям и профессиональной зрелости. Ценностные ориентации студентов являются важным индикатором не только образовательного, но и воспитательного воздействия.

Список литературы

1. Леонтьев Д. А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени // Психологическое обозрение. 1998. № 1. С. 13–25.

2. Кордуэлл М. Психология А–Я : c ловарь- справочник / пер. с англ. К. С. Ткаченко. М. : ФА¬ИР-ПРЕСС, 2000. 448 с.

3. Франкл В. Э. Человек в поисках смысла / пер. с англ и нем. ; общ. ред. Л. Я. Гозмана, Д. А. Леонтьева. М. : Прогресс, 1990. 366 с.

4. Шелер М. Избранные произведения / пер. с нем. ; сост., науч. ред. А. В. Денежкина М. : Гнозис, 1994. 413 с.

5. Rokeach М. Beliefs, attitudes, and values: A theory of organization and change. San Francisco, 1968. 214 p.

6. Кирьякова А. В. Ориентация личности в мире ценностей // Шаг в науку. 2018. № 1. С. 5–15.

7. Повзун В. Д. Ценностное самоопределение личности в университетском образовании : автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2005. 46 с.

8. Кирьякова А. В. Механизмы ориентации личности в мире ценностей : моногр. Оренбург, 1996. 188 с.

9. Алишев Б. С. Изменения в структуре ценностей студенческой молодежи в начале XXI века // Ученые записки казанского университета. Серия гуманитарные науки. 2016. Т. 128, № 4. С. 929–940.

10. Сальков А. В., Щипанова А. К. Мониторинг ценностных ориентаций студенческой молодежи как средство формирования портрета современного студента среднего профессионального образования (на примере автономного учреждения « Сургутский политехнический колледж») // Управление образованием: теория и практика. 2022. № 8. С. 300–317.

Об авторах

Р. В. Касьяненко-БожокРоссия

преподаватель

А. В. Сальков

Россия

кандидат педагогических наук, доцент

Рецензия

Для цитирования:

Касьяненко-Божок Р.В., Сальков А.В. Трансформация ценностей студентов в контексте высшего образования. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(2):52-59. https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-2-4

For citation:

Kasyanenko-Bozhok R.V., Salkov A.V. Students’ values transformation within higher education. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(2):52-59. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-2-4