Перейти к:

Эффективность экологического образования студентов: анализ и оптимизация форм обучения

https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-1-8

Аннотация

В статье рассматривается проблема управления экологическим образованием в высшей школе. Анализируется зарубежный опыт по созданию центров экологического образования и просвещения, где создается современная практико-ориентированная образовательная среда, которая мотивирует молодежь к изучению экологии и естественных наук; формирует у студентов ответственное отношение к окружающей природе; воспитывает экологически ориентированное поколение. Авторами предлагается тиражировать положительный опыт таких пространств на Самарский регион, что будет стратегически важным шагом, который принесет значительные долгосрочные преимущества для состояния природной среды области и ее жителей. Статья предназначена для преподавателей вузов, научных работников, широкого круга лиц, интересующихся проблемами экологического образования студентов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Жменёва Е.К., Колыванова Л.А. Эффективность экологического образования студентов: анализ и оптимизация форм обучения. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(1):87-96. https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-1-8

For citation:

Zhmeneva E.K., Kolyvanova L.A. Efficiency of students’ environmental education: Analysis and optimization of study modes. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(1):87-96. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-1-8

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня мы являемся свидетелями серьезных экологических перемен, вызванных экономическим ростом и технологическим прогрессом. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, истощение природных ресурсов и уменьшение биоразнообразия оказывают негативное воздействие на здоровье людей и экосистемы.

Так, например, загрязнение атмосферного воздуха влияет на уровень заболеваемости острыми инфекциями дыхательных путей, рост злокачественных образований, сахарного диабета, бронхиальной астмы и др. Такие данные представлены в исследованиях (А. А. Быкова, Р. А. Галкина, В. В. Павлова, В. С. Рогачевой, Н. М. Сергеева и др.). В своих работах В. С. Рогачева отмечает «количественную зависимость между степенью загрязнения воздуха и частотой осложнений перинатального периода (гипоксией плода, аномалиями развития плода, гипотрофией)» [1].

«Зеленая» повестка сегодня является для России приоритетной, о чем неоднократно заявляют отечественные политики (В. В. Абрамченко, Д. Н. Кобылкин, А. А. Козлов и др.). Но невозможно представить себе полноценное развитие экономики замкнутого цикла, культуры осознанного потребления населения без должного уровня экологического образования и просвещения. Экологическая грамотность и ответственность перед природой – ключевые аспекты нашего времени [2].

В соответствии с изложенным одной из задач системы высшего образования на современном этапе является подготовка высококвалифицированных и экологически грамотных специалистов, владеющих глубокими знаниями науки экологии и способами применять их на практике для решения и предотвращения проблем загрязнения компонентов природной среды.

Цель – определить существующие формы экологического образования в высших учебных заведениях, а также оценить их эффективность.

Задачи исследования:

– выявить формы высшего экологического образования, представленные в научной литературе;

– определить уровень экологических знаний у студентов выпускных курсов непрофильных специальностей;

– выявить готовность студентов расширять экологические знания, умения и навыки;

– раскрыть зарубежный опыт решения проблемы управления экологическим образованием в высшей школе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Теоретико-методологической базой исследования послужили научные труды А. Г. Бусыгина, Г. А. Воронова, Н. С. Касимова, И. И. Пономаревой, Г. С. Розенберга, В. П. Соломина и др., где представлены методы и формы экологического обучения студентов. В социологическом исследовании приняли участие студенты ΙV курсов Самарского государственного социально-педагогического университета, Академии строительства и архитектуры и Самарского государственного технического университета непрофильных специальностей очной формы обучения в количестве 232 человек. В рамках реализации выездных экологических мероприятий на особо охраняемые природные территории Самарской области проводилась раздача анкет для участников с целью определения у них уровня базовых экологических знаний. Проведенный эксперимент показал средний уровень базовых экологических знаний, но при этом продемонстрировал заинтересованность испытуемых в их расширении как в процессе обучения в вузе, так и в свободное время. Полученные данные анкетирования были использованы как отправная точка для усовершенствования имеющихся программ в процессе преподавания различных дисциплин вне зависимости от будущей профессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Экологическое образование должно начинаться с раннего детства, поэтому считается, что главная ответственность за экологическое воспитание лежит на школе, причем в основном на учителях биологии, географии или химии, советнике директора по воспитанию, заместителе директора по воспитательной работе. Правительством страны, Министерством образования и педагогическим сообществом проводится также определенная работа по экологическому образованию детей в центрах дополнительного образования.

11 октября 2024 г. в Самарской губернской думе состоялось заседание на тему «Об обмене опытом руководителей образовательных организаций», где было отмечено, что система дополнительного образования предоставляет возможность детям в соответствии со своими желаниями и интересами заниматься туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью [3].

Так, в Самарской области на протяжении 96 лет успешно осуществляет свою деятельность детский эколого-биологический центр. В настоящее время центр располагает территорией площадью два гектара, на которой находятся учебные корпуса, павильон животноводства, теплицы, фруктовый сад, дендрарий, участки овощеводства, розарий, сад непрерывного цветения, павильон животноводства, где содержится 70 видов различных животных. Учреждение является координатором более 30 областных и региональных этапов Всероссийских мероприятий естественнонаучной направленности: практический тур регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, «Зеленая планета», «Подрост», «Мое любимое животное», «Юные исследователи», «Моя малая родина», «Конкурс экологических рисунков» и др. Ежегодно проводится профильная тематическая смена «Экобудущее» в детском оздоровительном лагере «Жигули» [4].

В России данное учреждение не единственное в своем роде. Так, в г. Липецке с 2010 г. ведется активная работа с детьми в экологическом центре «Экосфера» на станциях «Зоология с основами экологии», «Экологические основы цветоводства», «Ландшафтное цветоводство», «Любители зеленой архитектуры», «Лес и человек», «Мир природы» и др. В центре разрабатываются современные образовательные программы – авторские и модифицированные, направленные на углубление эколого-биологических знаний детей, формирование у них трудовых навыков и практических умений, воспитание экологической культуры, ответственного отношения к природе и здоровью, вовлечение в общественно-полезную деятельность. На территории города, в парках, микрорайонах и поселках юные исследователи изучают почвенный покров, загрязненность и степень запыленности воздуха и видовой состав растений и животных [5].

Иначе обстоит дело с экологическим образованием и просвещением молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет. Предмет «Экология» преподается в средних специальных и высших учебных заведениях на усмотрение руководства. Считается, что экологические знания и практические навыки по защите и охране природной среды студенты получают через несколько нерегулярных лекций или бесед, участие в экологических мероприятиях и акциях, саморазвитие. В вузах часто наблюдается дефицит времени для реализации экологической программы в рамках учебного процесса из-за высокой загруженности студентов и преподавателей. В нашем регионе также до сих пор не существует единой актуальной программы, в результате чего каждая организация самостоятельно решает вопросы экологического образования и просвещения, что приводит к отсутствию общей стратегии и непостоянству в преподавании.

В соответствии со ст. 3 Закона Самарской области № 109-ГД «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Самарской области» от 13.06.2017 «экологическое образование – непрерывный, целенаправленный процесс воспитания, обучения и развития личности, направленный на формирование ценностных ориентаций, норм нравственного поведения людей, их обязанностей и ответственного отношения к взаимодействию человека с природной, социальной и техногенной средой, а также на получение специальных знаний и практических навыков по охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности» [6].

Имеет место явное несоответствие между тем вниманием, которое уделяется Правительством региона и страны, законодательными органами и другими вопросами экологической подготовки школьников и экологической подготовки студентов. Особое место в экологическом образовании занимают именно высшие учебные заведения: именно от выпускников вузов, от уровня их экологической культуры, убежденности и активности во многом зависит состояние среды обитания любого общества. Именно они будут находить оптимальные варианты взаимодействия общества с природой в конкретных областях своей профессиональной деятельности.

В прошлом экологические проблемы не были приоритетными как для России, так и для всего мира в целом. В нашей стране вопросами определения эффективных форм экологического образования молодежи озадачились с XX века. У государственной власти возникла острая необходимость в квалифицированных специалистах в области экологии и природоохранной деятельности [7]. Анализ научно-исследовательской литературы показал, что значительный вклад в определении содержания экологического образования студентов внесли ученые: А. Г. Бусыгин, Г. А. Воронов, Л. В. Гоголева, Н. С. Касимов, Е. В. Караев, Т. Н. Кошкина, Н. Н. Новожилова, И. И. Пономарева, Г. С. Розенберг, Е. И. Ткачук, С. С. Хромов и др.

Стоит отметить, что исследователи и преподаватели Пермского университета внесли большой вклад в становление высшего экологического образования, когда начиная с 1916 г. стали проводить семинар-совещания учителей биологии и химии, преподавателей вузов для обсуждения содержания экологического образования студентов. В материалах научно-методического семинара-совещания 1988 г. Г. А. Воронов отмечал, что «экологическое и природоохранное образование в целях лучшего понимания проблемы может быть разделено на формальное образование, осуществляемое в ходе обучения в начальной, средней и высшей школе, и на неформальное, организованное в форме различных внеклассных (для школ) мероприятий или активного участия в работе ряда общественных организаций по охране природы». Там же говорится, что «практически оба этих направления основываются на многих принципах: непрерывность (от детского сада до аспирантуры или факультетов повышения квалификации для лиц, имеющих высшее образование), комплексность, междисциплинарность, регионализм, актуализм, учет ведомственной или отраслевой специфики» [8, с. 12].

Н. Н. Новожилова, в свою очередь, указывала, что «средства экологического воспитания достаточно разнообразны, но среди них стоит особо выделить такие, как общение с природой, эстетический и нравственный потенциал человека, деятельность различных массовых организаций, средства массовой информации». Касательно форм экологического образования автор отмечала важность необходимого преобладания активных форм над словесными. В последнее время в число наиболее перспективных форм входят экологическая тропа, экологический практикум, школьное лесничество, географические краеведение [8, с. 18].

Члены совета Всероссийского общества охраны природы Л. В. Гоголева, Е. И. Ткачук и др. предложили целый ряд различных форм экологического воспитания молодежи, среди которых следует отметить поход «Биощит» по биологической борьбе с вредителями леса; дружины охраны природы по борьбе с браконьерством; организации научных исследований и пропаганде экологических знаний через чтение лекций, выступления экологической агитбригады и др.; экологические кружки по пропаганде экологических знаний путем организации выставок, выступлений в печати и на телевидении; экологическая тропа [8, с. 22].

В тезисах второго республиканского совещания-семинара от 2–5 октября 1990 г., посвященного обсуждению содержания экологического образования в педвузе, Е. В. Караев подчеркнул, что «разрушительный подход должен уступить место созидательному, большое внимание следует уделять практическим занятиям и наблюдениям в природе, общественно полезному труду на благо природы» [9, с. 29].

По мнению члена Пермского совета общества охраны природы Т. Н. Кошкиной, «одной из форм экологической пропаганды является художественная самодеятельность и создание экологических троп» [9, с. 122].

Позднее, в 1996 г. А. Г. Бусыгин указал на то, что «экологическое образование не может исчерпываться лекционными курсами. В частности, большое значение имеет уже ведущая разработка активных методов образования: дискуссии, ролевые и имитационные игры. Очень эффективно проблемы экологии могут затрагиваться в процессе студенческой практики на базе производств. В этих условиях будущие специалисты вплотную сталкиваются с влиянием хозяйственной деятельности на природные системы и здоровье человека…» [10, с. 88].

Интересной нам представляется идея С. С. Хромова о том, что «экологическое образование в высшей школе не может осуществляться абстрактно, вне связи с существующей действительностью. Формы его должны быть адаптированы к конкретным стадиям и региональным особенностям социально-экономического развития» [11, с. 16].

Многие актуальные формы экологического образования в высшей школе в XX веке сохранили свою значимость и в настоящее время. Так, в рамках пленарного заседания IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды в докладах академика Н. С. Касимова было подчеркнуто, что «вызовы времени требуют преодоления отставания в развитии системы образования. Необходима реализация нового этапа жизни общества посредством экологизации всех преподаваемых дисциплин средней и высшей школы от математики до лингвистики при обеспечении роста общей экологической культуры граждан за счет потенциала как формального, так и неформального образования» [12, с. 191].

В Самарском регионе 19 мая 2023 г. в губернской думе состоялось совещание на тему «Способы повышения экологического патриотизма молодежи в Самарской области», где были представлены актуальные для губернии формы экологического образования молодого поколения, а именно выездные мероприятия (акции по уборке озер, парков и дворовых территорий), проекты помощи приютам для животных, благотворительные акции по раздельному сбору отходов, экологические сообщества и отряды, дискуссии и круглые столы. Ученые, общественники, руководители социально ответственных предприятий представили результаты своей работы по экологическому образованию населения за 2022–2023 гг. [3]. Стоит отметить, что в большинстве выступлений докладчиков акцент был сделан на практических формах экологического образования.

Точка зрения М. В. Борисюк близка к точке зрения А. Г. Бусыгина, Е. В. Караева, Н. Н. Новожиловой. М. В. Борисюк пишет, что «практические работы – это один из видов активной самостоятельной работы учащихся». В частности, заявлены такие эффективные виды практических работ, как работы с натуральными предметами (животные, живые растения); работы с приборами и моделями (компас, лупа, модель детального представления процессов испарения и конденсации) и др. [13].

Для определения уровня базовых экологических знаний у студентов выпускного курса Самарского государственного социально-педагогического университета, Академии строительства и архитектуры и Самарского государственного технического университета было проведено социологическое исследование. На специальную анкету ответили 232 студента. На прохождение тестирования по ссылке [14] было выделено 10 минут. Результаты исследования оценивались по 5-балльной шкале в соответствии с критериями (верно выполненные задания):

1) «2» неудовлетворительно – менее 50 %;

2) «3» удовлетворительно – 51–60 %;

3) «4» хорошо – 61–80 %;

4) «5» отлично – 81–100 %.

Анализ ответов показал, что на «отлично» и «хорошо» ответило 38,6 % студентов, причем тех специальностей, подготовка которых велась непрерывно в соответствии с программами, включающими темы взаимодействия общества и природы. 17 % респондентов ответили «удовлетворительно» и 44,4 % – не справились с вопросами. Стоит отметить, что респонденты имеют довольно поверхностное представление о видах отходов, пригодных к переработке и природных достопримечательностях своего края.

Кроме уровня подготовки, одновременно исследовались и каналы приобретения студентами экологических знаний. Наиболее частые варианты ответов на вопрос о том, каким путем они приобрели свои знания, были следующие: при просмотрах видеороликов, новостей в сети Интернет, социальных сетей – 64,3 %; изучая дисциплины в вузе – 42,5 %; на внеурочных, волонтерских мероприятиях и акциях – 23,5 % и 16 % ответили, что их экологические знания приобретены от родителей.

Результаты исследования показали высокий уровень готовности студентов получать и расширять экологические знания в процессе обучения в вузе (64 %) и в свободное время (33 %). Только 3 % студентов выразили собственную незаинтересованность.

По результатам исследования 103 респондента не справились с вопросами тестирования, а именно ответили менее чем на 50 % вопросов. Это свидетельствует о том, что значительная часть студентов не смогла продемонстрировать достаточный уровень экологических знаний. Поэтому существует уверенность в том, что необходимо осуществлять комплексное решение данной проблемы не только через пересмотр содержания высшего образования разных профессий, но и на уровне правительства региона, создав пространство, где студенты смогут получить необходимые экологические знания, умения, навыки и применить их на практике. Переход школьников с центров дополнительного экологического образования в студенческий центр позволит сохранить непрерывность процесса воспитания, обучения и развития личности, направленного на формирование ценностных ориентаций, норм нравственного поведения, их обязанностей и ответственного отношения к взаимодействию с природной, социальной и техногенной средой.

Важно подчеркнуть, что уроки, экскурсии, практики, выставки – все эти формы организации обучения решают определенные задачи: постановку цели, усвоение содержания, подведение итогов образовательного процесса и др. [15]. Они не должны рассматриваться изолированно друг от друга.

При анализе зарубежного опыта по решению проблемы управления экологическим образованием в высшей школе было выявлено, что одной из эффективных форм являются экологические и природные центры. В связи с этим было проведено исследование сайтов организаций и компаний, являющихся кураторами экопространств в штатах Орегон, Колорадо, Калифорния, г. Ганновер, горного массива Шварцвальд и др.

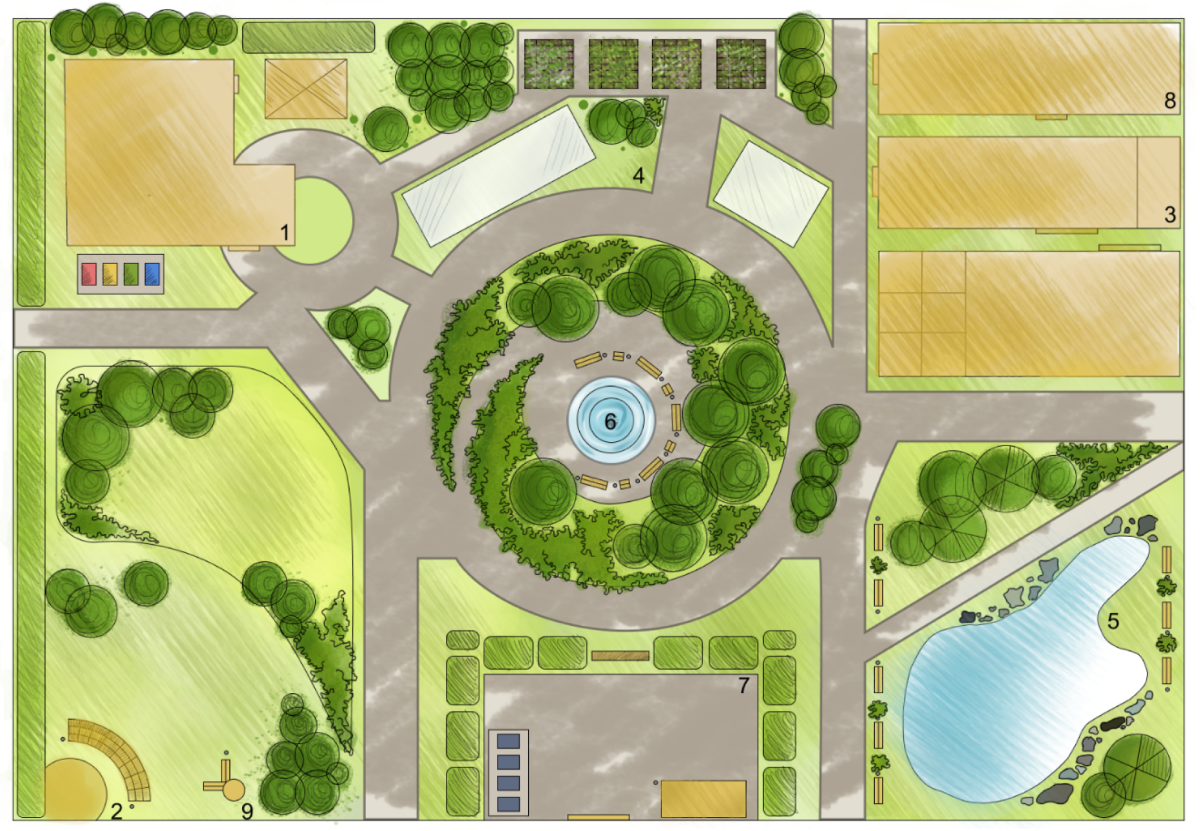

Исследуемые пространства зачастую представляют собой большую территорию, на которой находятся учебные корпуса, питомники, лаборатории, места для отдыха, выставочные залы, сады, водоемы, загоны для коров, лошадей, овец и многое другое. В общем и целом, представим их рисунком. Работа таких центров направлена на координацию деятельности экологических объединений в вузах и развитие экотуризма. Центры способствуют оказанию методической помощи высшим учебным заведениям и педагогическим сообществам, организуя экологические праздники и фестивали, выпуская информационно-просветительские плакаты, буклеты и другие печатные материалы, тем самым пропагандируя среди молодежи значимость экологических знаний. Например, в экологическом образовании для США характерна технологическая тенденция, а также ориентация на экологические проблемы местности, где живут учащиеся и студенты, а не на охрану природы вообще [16].

Рисунок. Пример инфраструктуры экопространств США

Примечание: составлено авторами по результатам исследования.

Представим далее подробно экологический природный центр Environmental Nature Center (ENC), который расположен в Ньюпорт-Бич, Калифорнии (encenter.org). Данный центр был построен на месте заброшенного участка с оврагом. Получив стартовое финансирование и поддержку от государства, активисты и преподаватели Кэрол Анслоу, Кей Браун, Джилл Дурки, Джон Эхтернах, натуралист Бетти Хогг и др. основали некоммерческую организацию, а затем совместно с ландшафтными дизайнерами разработали план, позволяющий воссоздать живую природную лабораторию для организации там экологического образования. При поддержке волонтеров был засажен овраг платанами и дубами. С растительностью появились пауки, ящерицы, змеи, птицы и млекопитающие. По мере взросления ENC развивались и образовательные программы. Преподаватели-добровольцы проводили на этой территории экологические образовательные туры и разрабатывали методические материалы для их применения на открытом воздухе. Данный центр стал уникальным примером местной калифорнийской флоры в Южной Калифорнии. В настоящее время в центре осуществляется реализация просветительских и образовательных проектов, направленных на повышение интереса у молодежи к вопросам защиты и охраны окружающей среды, обеспечивается доступ молодежи к высокотехнологичному научно-исследовательскому оборудованию и «зеленым» технологиям. Активисты, студенты, школьники и волонтеры центра организуют и проводят экологические акции, субботники и другие мероприятия, направленные на благоустройство территорий и сохранение природных ресурсов; проводят научные исследования и мониторинг состояния окружающей среды, приобщаясь к труду и практическим действиям. Экологическая деятельность центра имеет широкое информационное сопровождение в сети Интернет и социальных сетях, где освещают экологические достижения его воспитанников.

Инфраструктура таких пространств различна, но зачастую включает следующие элементы:

1. Корпус «Образование и Просвещение», включающий:

– лаборатории для проведения исследований и экспериментов (например, по отбору проб воды и воздуха);

– информационные стенды и экспонаты, рассказывающие о различных аспектах охраны природы;

– конференц-залы для проведения лекций, семинаров и дискуссий;

– библиотеку и медиатеку с материалами по экологии и устойчивому развитию;

– выставочный зал.

2. Открытую площадку для проведения практических мастер-классов, фестивалей и других мероприятий на свежем воздухе.

3. Обучающую зону по уходу за животными, включающую:

– вольеры для разных видов животных;

– информационные стенды и плакаты с описанием правил ухода и содержания животных;

– место выгула животных.

4. Сад, куда входят:

– зона с декоративными растениями и цветами;

– зона с плодовыми деревьями и кустарниками для сбора фруктов и ягод;

– грядки для выращивания овощей и зелени;

– места для посадки растений и обучения садоводству;

– теплицы для выращивания теплолюбивых растений и раннего сбора урожая.

5. Пруд, включающий:

– место выпуска рыб;

– систему фильтрации и аэрации воды;

– камни для изучения горных пород.

6. Зеленую зону для отдыха и наблюдения за природой, включающую:

– скамейки и беседки для отдыха;

– места для установки биноклей и телескопов для наблюдения за птицами, животными и звездами.

7. Парковочную зону.

8. Хозяйственные площадки и многое другое.

9. Солнечное устройство, представляющее собой конструкцию, которая использует солнечную энергию для производства электричества. Она состоит из солнечной панели и аккумулятора. При попадании солнечных лучей на панель они преобразуются в электрический ток и заряжают аккумулятор (подобные проекты представлены д. б. н., профессором, известным телеведущим Н. Н. Дроздовым).

Таким образом, в образовательной деятельности разных стран мира экологическое образование занимает важное место. В каждой стране оно имеет свои особенности, связанные с историей его возникновения, спецификой системы образования, уровнем образовательного развития страны и другими факторами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях жизни экологическое образование должно проводиться не только для детей, но и для молодежи. Создание подобного экологического центра будет весьма затратным на этапе строительства, однако в долгосрочной перспективе эти вложения оправдаются. Благодаря функционированию центра мы сможем не только привлекать гранты и финансирование от различных организаций в Самарский регион, но и активно участвовать в конкурсах и проектах, направленных на экологическое образование. Именно в таком центре можно будет сочетать основные три направления для формирования осознанного поведения молодого поколения: теоретическое (расширение, углубление и систематизация экологических знаний), практическое (формирование умений), занимательное (развитие интереса). Воспитание экологически ответственного молодого поколения приведет к уменьшению загрязнения окружающей среды и формированию ответственных специалистов, которые смогут принимать осознанные природоохранные решения в своей будущей профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Федосейкина И. В. Проектирование содержания системы экологического образования в профессиональной подготовке врачей : автореф. дис. …канд. пед. наук. Тольятти, 2002. 18 с.

2. Чалова О. А., Соколова Ю. В. Оценка уровня фоновых экологических знаний студентов технического вуза как основа экологической грамотности в иноязычной образовательной среде // Мир науки. Педагогика и психология. 2022. Т. 10, № 1. https://doi.org/10.15862/29 PDMN122.

3. Самарская Губернская Дума : офиц. сайт. URL: https://pda.samgd.ru/main/313898/ ( дата обращения: 25.10.2024).

4. Самарский областной детский эколого-биологический центр : офиц. сайт. URL: https://unnat1928.ru/ (дата обращения: 25.10.2024).

5. ЭкоСфера : офиц. сайт. URL: https://ecosfera48.ru/ (дата обращения: 26.10.2024).

6. Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Самарской области : закон Самарской области от 13.06.2017 № 59-ГД. URL: https://docs.cntd.ru/document/450245995?marker (дата обращения: 07.11.2024).

7. Чалова О. А., Соловьева О. А. Формальное экологическое образование студентов технических вузов // Глобальный научный потенциал. 2023. № 5. С. 208–211.

8. Содержание и формы экологического образования и воспитания учащейся молодежи : материалы науч.-метод. семинара-совещания / науч. ред. И. А. Селиванов. Пермь : ПГПИ, 1988. 132 с.

9. Содержание и формы экологического образования в педвузе : тез. второго респ. совещания-семинара / науч. ред. И. А. Селиванов. Ч. 2. Пермь : ПГПИ, 1990. 160 с.

10. Бусыгин А. Г. Педагогика глобальной экологии. Ульяновск : Симбирская книга, 1996. 192 с.

11. Хромов С. С. Экологическое образование и проблемы окружающей среды. М. : Б. и., 1988. 16 с.

12. Розенберг Г. С., Гелашвили Д. Б., Хасаев Г. Р. и др. Экологическое образование и образованность – два « кита» устойчивого развития. 2-е изд. Самара : Самарский государственный экономический университет, 2016. 292 с.

13. Борисюк М. В., Каморникова С. В. Педагогическая технология формирования экологического сознания младших школьников на уроках окружающего мира // Северный регион: наука, образование, культура. 2023. № 2. С. 39–45. https://doi.org/10.35266/2312-377X-2023-2-39-45.

14. Тест экологических знаний. URL: https://ecostr.ru/press-centr/socialnaja-dejatelnost/test-jekologicheskih-znanij/ (дата обращения: 07.11.2024).

15. Пономарева И. Н. Экологическое образование в российской школе: история, теория, методика. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. 415 с.

16. Дмитриева О. А., Кондаурова Т. И. Современное экологическое образование в странах мирового сообщества как условие устойчивого развития // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2022. № 1. С. 101–108.

Об авторах

Е. К. ЖменёваРоссия

начальник отдела экологического просвещения

Л. А. Колыванова

Россия

доктор педагогических наук, доцент

Рецензия

Для цитирования:

Жменёва Е.К., Колыванова Л.А. Эффективность экологического образования студентов: анализ и оптимизация форм обучения. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(1):87-96. https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-1-8

For citation:

Zhmeneva E.K., Kolyvanova L.A. Efficiency of students’ environmental education: Analysis and optimization of study modes. Северный регион: наука, образование, культура. 2025;26(1):87-96. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-1-8